|

||||||||

| 天行古蹟檔案館 Heritage Archive |

||||||||

|

城門水塘 Shing Mun

Reservoir

|

||||||||

|

||||||||

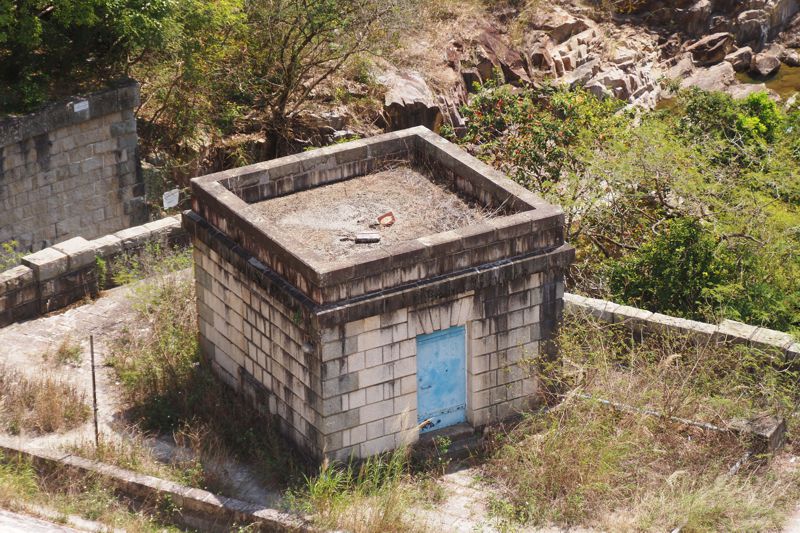

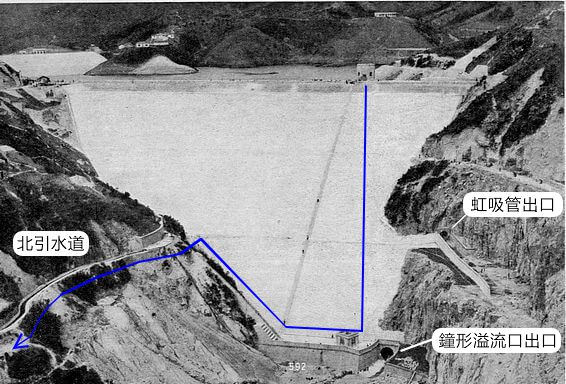

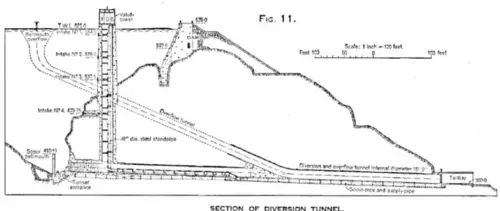

| 簡介:城門水塘在1937年初落成,是本港戰前最後一個建成的水塘,也可說是最後一個古典風格和用料的水塘。它是城門供水計劃的第二期,工程比第一期更艱巨,1932年底展開。水塘主壩立於城門峽谷中地勢險要的位置,原本是連串瀑布的底部,可以想象建造過程難度相當高,但正因長期被瀑布冲刷,岩石堅實穩固,適合建築大壩。 主壩高85米,是當時大英帝國最高的堤壩,耗資800萬元,比第一期工程高出一倍。它由英國顧問公司 Messrs Binnie Deacon & Gourley 設計及監工,初時曾考慮過以水泥建造成弧形水壩,但鑑於當時香港水泥昂貴,本地石工和咕哩卻便宜,工地旁邊又有大量花崗石可作開採,決定用比較傳統的技術。大壩的核心是水泥,用來固定和防止滲漏,向外的一邊則填上岩石,再在表面鋪上花崗石磚,傾斜交織,美觀耐看,奠定了城門水塘的古蹟定位。 主壩的設計相當精妙,由於建築期間要疏導源源不絕的河水,堤壩底部建造了一條隧道,令工程不受河水影響。當大壩建好時,隧道上游一端會被封堵,開始儲水,但這條隧道並沒有被浪費,而是會連接鐘形的溢流口,在水塘滿溢時作排洪之用。 鐘形的溢流口的設計在當時相當新穎,工程師還建造了幾座模型來試驗。此前本港的水塘都是由壩頂溢洪,但對於一條高達85米的大壩來說,壩頂溢洪的衝力強大,恐怕會損害壩底的地基。相反,鐘形溢流口以弧形管道將水排至壩底的隧道出口,以水平方向排出,大大減低衝擊力。至於溢流口頂部的「橋」,其實是擋板,防止旋渦形成。 除了鐘形溢流口,主壩的北端角落還設有6個虹吸管式排水口,可用以調節水位。出水口在右邊岩石坡的中層,亦即是開採花崗石的礦場遺下的地方,可謂物盡其用。至於虹吸管式排水口外那道弧形的牆,作用是防止排水時形成波浪。 水掣塔更加精妙,它是輸出塘水的裝置,內藏直立至底的水管,管上不同高度設有多個閥門,可以在不同的水位也取到水。水管由塘底經剛才提及的隧道的下方穿出壩底,再利用虹吸管原理,U形反彈輸上位於150米高度的北引水道,即是城門做計劃第一期的設施,一直輸到九龍接收水塘,過程無需用水泵。 為什麼要多此一舉搞個U形反彈呢?因為北引水道必須在150米,水才可以流到高度相約的九龍接收水塘。同時,引水道不可能貫穿主壩,而且在工程期間亦要確保它繼續供水,所以透過壩底的隧道連接上游的第一期臨時引水道便是最好的方法。 隨着下城門水塘和沙田濾水廠在1964年落成,城門水塘的儲水也改為主要輸往沙田濾水廠,北引水道逐漸荒廢,最終那條U形虹吸管也被截斷。塘水改由雙城峽行人鐵橋底下的大水管,跨過峽谷,沿下城門水塘北岸的懸空大水管輸至下城門供應塘,再以隧道送到沙田濾水廠。 現時城門水塘有5項獲評級的古蹟:水塘紀念碑是法定古蹟,主壩、水掣房和鐘形溢流口是一級歷史建築,而水掣房的鐵橋為二級歷史建築。不過同期落成的菠蘿壩和主壩底部的水表房/泵房卻奇怪地未獲評級。 |

||||||||

水 塘 紀 念 碑  主 壩  水 掣 房  水 掣 房 的 鐵 橋   6 個 虹 吸 管 式 排 水 口  鐘 形 溢 流 口   鐘 形 溢 流 口  主 壩   水 表 房 / 泵 房  水 表 房 / 泵 房 鐘 形 溢 流 口 出 口 菠 蘿 壩    |

||||||||

| 到訪日期:2013-09-14, 2017-12-23, 2018-04-05,

2018-05-06, 2020-09-12, 2021-08-28, 2021-10-19, 2022-03-12, 2022-06-11,

2022-06-23 |

||||||||

| << Return |